自古以来,家书不仅是人们思亲寄情的纽带,还是中华民族传统文化的精神标识,真挚展现并传承着中国人心底最深沉的家国情怀。可以说,一封家信就是一个仪式,就是对家庭的一个承诺。如今,随着社会的发展,越来越多的通讯工具渐替代了家信,碎片化的信息逐渐取代了信纸上的墨香与亲人熟悉的字迹。为了唤起深埋在人们心底的温暖回忆,2015年10月20日,人民网联合中国邮政集团共同启动了“家·信——为传统文化接力”大型公益活动,引起了网友们的广泛关注与支持,让家信再次走入公众视野。

截至目前,新浪微博#家信行动#话题阅读量已突破380万,不少文化名人、学者、大V纷纷晒出自己的家信,讲述了许多真挚感人的家信故事,并呼吁人们重拾纸笔、切身感受文字的力量。细心的网友可能会发现,许多我们耳熟能详的文化名人,如当代文化学者于丹教授、著名音乐人萨顶顶、著名表演艺术家六小龄童等,都受邀参与到了此次活动中来,畅谈令人难以忘怀的家信情怀。

可以说,家信谱写着几代人对家的眷恋与对亲情的感悟。为了将家信情怀继续传承、推广下去,我们向社会广泛征集了上千封网友们的亲笔家信,通过细心阅读,我们从中精心挑选出几篇感人至深的家信,和大家一起分享。

客居他乡 思亲情切

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。出门在外,最难熬的莫过于对远方亲人的思念。

“妈妈,记得我出门的那天,我们一起去手牵着手去逛街,我有多久没有这样子陪你去逛街了,连你也忘了……妈妈,在我记忆里最深的,最感动的就是我每次打电话给你说,我回家时,你总是早早地站在马路旁翘首以望,东瞧瞧,西瞅瞅。”游子出门在外,来自广东深圳的洪楚琴将对妈妈的思念与惦记化作成一封情真意切的书信,敲打着母亲柔软的内心。

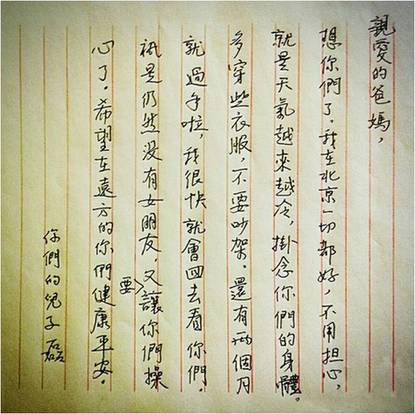

一位微博名为弯刀佛的网友这样写道:“亲爱的爸妈,想你们了,我在北京一切都好,不用担心,就是天气越来越冷,挂念你们的身体。多穿些衣服,不要吵架……希望在远方的你们健康平安”简单朴实的语言,清秀的字迹,道出了做儿女的对父母的无尽牵挂之情,不知戳中了多少游子心中的痛与愧疚。

客居他乡,难免对家里放心不下,一封家信承载了无数挂念。“闺女:爸爸去外地工作后,你和妈妈俩要相互照顾……妈妈会很辛苦,希望你能适当地帮妈妈干点儿活。帮妈妈刷刷碗、拖拖地板……爸爸为你感到骄傲。”微博名为“嗡嗡Queen”的网友分享了这样一封家信,信中细心的叮咛与嘱托几乎让每一个人都为之感慨。

父母恩重 孝子之至

父母的爱重于山、大于天。“龙应台说的一点没错,对于年轻人而言,父母更像一栋旧房子。你住在它里面,它为你挡风遮雨,给你温暖和安全。但房子就是房子,你不会和房子说话,去沟通,去体贴它、讨好它。”来自南京的柏滨丰在给父母的信中引用了这样一段话,感恩父母的爱安静、不打扰、深沉不变。

来自上海杨浦区的陈祖龙,是一位经常因公出差的父亲,他在临行前收到了12岁的女儿的一封信,信很短,却湿润了这位父亲的眼睛。“……爸爸,您放心去开会好了。我在家中一定听妈妈的话,不惹妈妈生气。妈妈有胃病,睡觉前我会提醒她吃药的。我一定按时完成作业……我还要帮助妈妈做家务,不让她累着。每天晚饭后我来洗碗……”我们可能早已忘记上一次给父母写信是什么时候了,其实信不在乎长短,可能短短几句话就能温暖父母的心。

除了对父母恩情的感激,邓亮婷在写给姥姥、姥爷的信中说道:“在城市里变了很多,不变的是对您们的想念,和对您们的愧疚,今年我把思念文字转换成实际的行动,回家去看看您们。姥姥、姥爷,做好我喜欢的红薯丸子,在家等您们的小公主的拥抱吧!”

是的,如今我们长大成人了,可爷爷奶奶、外公外婆爷却老了,他们不会用QQ、微信,只能掰着手指头数你的归期。所以给他们写一封信吧,即使不能回家,也别让等待成为他们生活的重心。

与朋友交 乐在相知

在家信征集中,我们还收到了一封没有署名却“别出心裁”的信,但这又与普通意义上的书信不同,信中画了太阳、爱心和小熊,还用水彩笔进行了点缀。“我送你一只很丑的熊,它丑但它很温柔。祝:友谊天长天天都有好心情 生日HAPPY……”这封“祝贺信”笔迹略显稚嫩,却能感到写信人的认真与专注。

是的,我们似乎很久没有给朋友写过信了,可能连明信片都很少,我们更乐于在微信给朋友点“赞”,或者简单地发一条“生日快乐”。但这些碎片化的零星字句,远远比不上一封手写书信能够带给朋友的温暖,与朋友交,乐在相知,只有将自己内心里最真实的声音表达出来,才能让他(她)感受到。

此次活动的成功举办,吸引了广大网友们的亲身参与,唤起了全社会对亲情、对友情的真实感知,通过手写家信传递了无数温暖的情怀与力量。