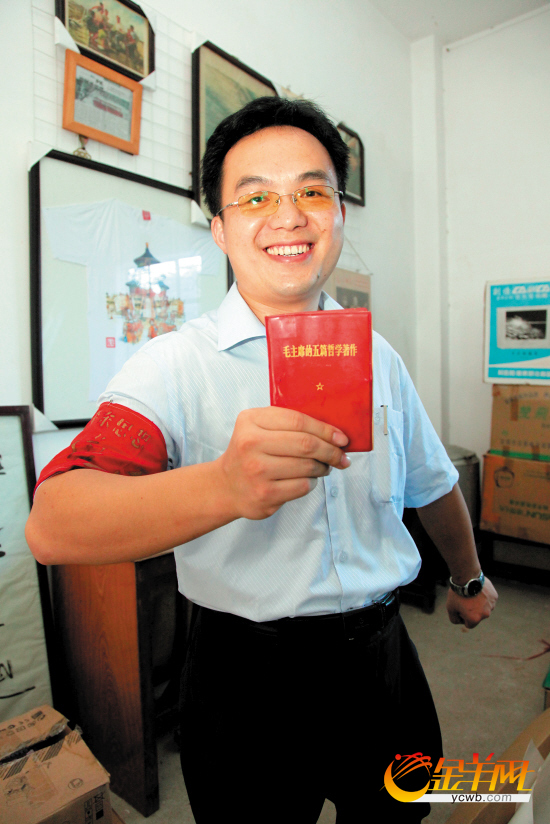

曾老师的红卫兵Show。

■新快报记者 王祥/摄 王娟/文

红彤彤的《毛主席语录》、红卫兵袖章、遗传了三代人的大木杆秤、有着时代记忆的一枚枚邮票、一张张粮票……在从化城郊街一栋普通农家屋的一楼,有一家特殊的“博物馆”。“馆主”曾耀登是一位年纪轻轻的中学教师,他收集这些东西除了个人喜爱之外,更重要的是想用实物来更“真实”地教育下一代的孩子们。

这位很有文人气息的老师,抑制着内心的激动,将他心爱的收藏一件件从各自的“闺阁”里请出来,给我们说着它们的故事。

其实,这个“博物馆”只是曾耀登家一个普通的房间,里边陈列着他搜集的几十年前的常用品,当然,这些常用品现在早已不常见了。《毛主席语录》、红卫兵袖章、连环画、报纸、上个世纪六七十年代的邮票等,甚至还有蓑衣、木桶和推车,游走于这些珍藏品中间,就仿佛穿越到了几十年前那个特殊的年代。

“这杆秤是我爷爷的爷爷用过的,秤杆就一米六七,用的时候要两三个人抬,这个是我收藏的最早的东西了。”曾耀登告诉记者,他从7岁就开始有意识地收集这些记载历史的东西,他的“博物馆”最早的一件藏品是他小学一年级时收集的邮票;而最有历史的藏品,则是这根长一米多、上刻“锦华祖较合平水司码”的长杆秤。

随着年龄增长,曾耀登收集的东西越来越多,种类也五花八门,开始是邮票、粮票、布票等票证,后来就有了连环画、公仔书、搪瓷缸子、瓷碗,再后来就是报纸、农具。曾耀登告诉记者:“上个世纪九十年代初经济发展快,这些农具渐渐没人用了,我觉得挺可惜的,基本上看到一件就收一件。加上以前收集的其他种类的东西,我这里的藏品绝对不止千件。”

为了收集这些藏品,曾耀登想尽了办法,利用平日里的人脉“广撒网”,久而久之,周边的人都知道了他的爱好,有什么有价值的东西都通知他。

对于这个“博物馆”的用途和未来,曾耀登也一早有了自己的考虑。“在我的价值观里面,教育是最重要的,我收集这些东西就是为了教育。无论是旧时的物品,还是当代有关航天成就的报道,都是我收藏的对象,我只希望通过我的努力,让更多的孩子,更真实地接受到更好的教育。”

红色岁月的筷篓。

从这个铝制饭盒知道,1975年,从化还是“从化县”。

红小兵腰包。

曾耀登说报纸才是他“博物馆”里最为自豪的藏品,一九七一年党的生日那天的《光明日报》。

一个茶缸代表着一个时代。